當代藝術家徐梓峻、徐浩然兄弟

從2010年5月到2011年,在短短一年多點時間里,四幅當代油畫作品在北京、江蘇等地的慈善拍賣中,共計拍賣了人民幣七百多萬元,所得款項全部捐贈給了遠東慈善基金會、中國青少年發展基金會勝者愛心基金、中國婦女發展基金會善基金等等慈善機構,其中一張單幅油畫還創出了人民幣290萬元的義賣價格,油畫的作者是誰?為何有此豪情善舉?

油畫的作者是來自于紅土高原——云南的徐浩然與徐梓峻這對親兄弟,剛過知天命之年的哥哥徐梓峻,15歲考入四川美術學院本科學習,畢業后在云南省文化館從事美術工作至今,作品不斷推陳出新,多次在國內外舉辦各種畫展并獲獎。弟弟徐浩然是中國作家協會會員,北京大學博士后,當今頗有影響的品牌戰略與管理專家,國內第一個大型民企首席品牌官,被授予享受政府特殊津貼專家。雖然他們的經歷和專業不一樣,但在藝術觀念上,兄弟倆有著血脈相連的共識。在近40多年的人生經歷中,他們扮演過不同的角色,可謂風雨兼程、悲欣交集,然而也正是這些豐富而精彩的閱歷,蓄養了他們的藝術思想,歷練了他們的藝術品質。

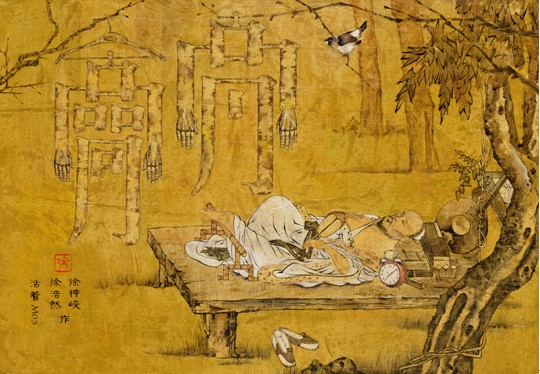

魯迅說“民族的,就是世界的”,只有來自民族大眾的東西,經過千百年提煉升華,才具有生命力和持久力,才能被世界認同。為此,兄弟倆把最具象征中國文化精神底蘊的漢字作為他的藝術策略,解構出是是非非的“漢字人”男女圖式,在保留漢字結構基因的同時,以這種全新的象形文字“漢字人”作為他們創作的藝術語境,把中國古代名畫作為背景,試圖在古老中消解當代藝術的當代性(感性),從而保留它的自在性(理性)。在徐氏兄弟的這些圖畫中,我們看到了多重的層次感、精妙的筆觸、中國畫特有的肌理效果……顯然,作者想通過作品的層次性、復雜性對生命意識進行顛覆,對傳統思潮進行顛覆,這是作者的思考,是作者的迷茫,更是作者真實的批判。

現實和理想的沖突、現代和傳統的糾結、繼承與創造的憂郁、設計和藝術的聯姻……凡此類兩難問題,大都是“活著”的人和藝術家們每天所面對和思考的問題。不過從現象中抽回到本質,也即當我們直接面對“活著”這個最終命題的時候,人們卻常常不敢面對,也無從下手,通過藝術的手段來表現這個生命哲學問題就更覺得難了。然而,兄弟倆偏偏借用藝術的手段將這一哲學命題拷問到底。他們選擇中國古代大家熟識的圖式來表現生命哲學這一日常的命題。同時,他們又借極其形象的中國文字來表現生命哲學的復雜性、難解性。平靜細膩的底色與囂張沖突的文字圖式混搭在一起,讓讀者心潮澎湃。讀者一邊欣賞底色的平靜、細膩、歷史感,一邊被隨之而來與之沖突的文字圖形敲擊著并一點一點打開了沉睡已久的心門。

中國的文字實際上就是圖形符號。藝術家再次對它進行加工處理,在經過加工處理后,文字的身份就變得多樣化了。它既是一個圖像,又是一個詮釋者,還同樣是一個搗亂者。它顛覆了畫面所有原來的意味。本來文字在中國畫中起到的作用是畫龍點睛,現在它在畫面中卻成了主角:一個可以起到對原來的畫面進行詮釋和顛覆的主角。它一邊充當圖形的作用,一邊在現代文明和傳統文明之間、在物質圖像和精神圖像之間架構起了一座橋梁。在這座橋梁上,它成了精神主導。

他們一直想在做關于最能代表中國文化的文字作品。中國畫與這樣的文字相結合是最合適不過的了。它顯示了藝術家對傳統藝術樣式的思考:我們尊崇的藝術作品在當下還存在著什么樣的意義?又對我們現代人的精神產生了什么樣的影響?對傳統藝術樣式的思考實際上就是對傳統文化的思考,也就是對傳統人文精神的思考。用變形夸張的“漢字人”文字來傳達失落的現代精神文明,同時將之放置于傳統的故事情節背景之下,實際上就是兩種藝術樣式、兩種人文精神、兩種生存語境的碰撞與對話。從而,更加說明現代人文精神的衰敗與迷惘!在很多方面,我們需要重構!尤其是現代精神的重構!